【テンプレート付】退職願・退職届の正しい書き方を解説

※この記事は6分で読めます。

「退職届って何?退職願とは違うの?」

「退職届の書き方が知りたい」

など、退職届の概要や書き方に関して疑問を持っている方もいるでしょう。

退職届は、会社が退職の意思を受理したあとに提出する書類であり、ある程度は書き方や様式が決まっています。

今回は、退職届の概要や退職願との違い、実際に提出する際の書き方などを解説します。この記事を読めば、退職届のことがよくわかり、スムーズな退職手続きができるようになります。

エリアから工場・製造業のお仕事を探す

1.退職届とは?

「退職届」は、退職が確定したあとに会社に届け出るための書類です。退職に関して最終的な意思表示をおこなうために作成します。

ただ、必ず提出しなければいけない書類ではありません。法律上は「退職願」も「退職届」も提出義務のない書類です。

なお、企業によっては規定の文書があったり提出先が異なったりする場合があるので、提出の際の詳しいルールに関しては直属の上司に確認しましょう。

1-1.退職届の役割

退職届は労働契約の解除を求めるための書類で、会社に退職の合意を求める役割があります。

退職届には退職日も記載されており、提出して受理されたら撤回ができません(ただし、会社との合意があれば撤回も可能です)。また、一部のケースを除いては、提出してから2週間後に退職することができます。

なお、退職する意思自体は口頭で報告するのも通用するものですが、口頭ベースだと「言った」「言わない」のトラブルが起きることが懸念されるため、それを防ぐためにも退職届という証拠の提出は必要でしょう。

また提出が必要かどうかは会社によっても異なるため、退職の意思を伝えたあとに直属の上司か人事部に必ず確認を取りましょう。

1-2.退職願・辞表との違い

退職届に似た言葉として「退職願」「辞表」もありますが、それぞれ異なる意味を持っています。

- 退職届…退職が受理されたあとに提出する書類

- 退職願…会社に退職を願い出る際に使用する書類

- 辞表…役員や公務員が辞職したい旨を書いて提出する文書

通常、会社員で雇用されている立場であれば「辞表」の提出は必要ありません。

1-3.退職願・届を提出する順番

「退職願」「退職届」のうち、先に提出するのは「退職願」のほうです。

退職の意思が固まったら、直属の上司に退職の意思を伝え「退職願」を提出します。勤務先から退職が認められたあとは上司と相談して正式な退職日を決定後、退職日を記載した「退職届」を提出することになります。

2.退職願・退職届の作成で確認すべき5つのポイント

退職願や退職届は法律で作り方が決まっている書類ではありませんが、一般的に使用されている形式やマナーはあります。ここでは作成する前に知っておきたい5つのポイントを見ていきましょう。

2-1.手書きとパソコン(PC)どちらが良い?

退職願も退職届も、手書き・パソコンのいずれで作成してもOKです。ただし、会社指定のフォーマットやルールがある場合はそれにしたがって作成します。

パソコンが今より普及していなかった時代は手書きが当たり前でしたが、今はデジタル化も進み、どちらでもOKのケースが多くなっています。ビジネスマナー的にも問題ありません。

2-2.縦書きと横書きどちらが良い?

縦書きで書くのが一般的ですが、英語を使う会社や社名に英字を使う場合は横書きで指定が入ることもあるようです。横書きの指定があったとき以外は縦書きで書くのがベターでしょう。

2-3.封筒のサイズは決まっている?

封筒は書類のサイズに合わせるのが基本です。例えばB5用紙であれば長形4号、A4であれば長形3号サイズの封筒を用意しましょう。

なお、退職届は他の人に見えないように扱う必要があるため、ポケットや手帳などにスッと収まるサイズの封筒が望ましいです。

- 長形3号(A4用紙向き):約120mm×約235mm

- 長形4号(B5用紙向き):約90mm×約205mm

上記のサイズ感を参考に、長形3号ではポケットにうまく収まらないなら長形4号の封筒に収まるように退職届を作成しましょう。

2-4.ペンは何を使う?消えるペンや修正液はNG?

退職届を書く際は鉛筆やシャープペンではなく、消えないボールペンまたは万年筆を使うのがマナーです。ただし、誤りがあった場合に修正液やテープを使ったり、二重線で消したりすることは避けましょう。

退職願や退職届は会社にとっては正式な書類となるものです。書き直しは大変ですが、一つの間違いもない状態になるように新しい用紙にて作成し直してください。

2-5.コピーをとっておくべき?提出するのは原本?

作成した退職届は「原本」を提出します。提出したあとに書類が見つからず「出した」「出していない」といった話になるなどの無用なトラブルを防ぐためにも退職届の原本からコピー一通を作成し、手元に保管しておくことをおすすめします。

3.退職届を書く前にすべきこと

いきなり退職届を出してしまうと、なかなか受理されずに希望する期日での退職ができないリスクがあります。そうしたリスクを避けるためには、提出前にいくつかのプロセスを経ることが必要です。ここでは退職届を書く前にやっておくべきことを解説します。

3-1.就業規則を確認する

まず、勤務先の就業規則を確認しましょう。就業規則には、退職届の提出先や、「退職するには○ヵ月前までの申し入れが必要」などの規定が記載されている場合があります。

就業規則に反する意思表示は受理されないこともあるため、退職を決めたら最初に確認しておきましょう。

3-1-1.提出期日

就業規則に退職届の提出期限が記載されている場合は、その期日から余裕をもって上司に退職の意思を伝え、退職願の提出まで済ませておきましょう。

例えば退職希望日の一ヵ月前までの申し入れが必要となっている場合、2~3ヵ月前には退職の意思をあらかじめ上司に伝える、といったことです。

3-1-2.提出先

会社によって「総務」「人事」「直属の上司」のどこに退職届を提出するのかは異なります。

また、退職届の提出方法も企業ごとに異なるので、こちらも確認が必要です。手渡しが基本的なルールですが、特別な事情があれば郵送でも提出することができます。その際は茶封筒ではなく白い封筒で提出するのがマナーです。茶封筒は低コストの業務用、白封筒はフォーマルな場面で使用されるものという違いがあります。

また、書面ではなくメールで作成することもできます。メールでもその効力は変わりません。ただ、ハローワークでの離職票の発効手続きのために退職届が書面で必要になる可能性もあるため、基本は書面がベターです。もちろん、会社で明確な規定や提出マナーが決められている場合は、それを守りましょう。

リモートの場合も同様で、退職の意思表示は電話でも構いませんが、退職届に関しては書面で作成しておくことをおすすめします。

以下の記事では。退職の伝え方について詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

3-2.退職願を作成・提出する

退職届を出す日が決まったら、退職願を作成して提出します。希望日に退職できるかは会社によっても異なるので、退職届の退職日の欄は空白で残しておきましょう。

上司と正式な退職日を相談のうえ、退職日を確定できたら、退職届の退職日欄を埋めて提出しましょう。

4.退職願・退職届の正しい書き方

退職願や退職届には法律で決まったフォーマットこそありませんが、ビジネスマナーとして正しい書き方が存在します。ここでは退職願・退職届に分けて正しい書き方の見本をご紹介します

4-1.準備するもの

退職届や退職願を出すにあたっては、「手書き」「パソコン作成」の場合でそれぞれ準備するものが異なります。

【手書きでもパソコン作成でも必要なもの】

- 白の無地封筒(郵便番号枠がないもの)

※退職届をA4で作成するなら長形3号、B5で作成するなら長形4号

【手書きの場合に準備するもの】

- B5またはA4の白の便せん(罫線は合ってもなくても可)

- 黒のボールペン、万年筆など消えない筆記用具

4-1-1.退職願・退職届の書き方

ここでは、退職願・退職届の書き方とテンプレートを紹介します。テンプレートは、縦書きと横書きがありますので、状況に合わせて使い分けてください。

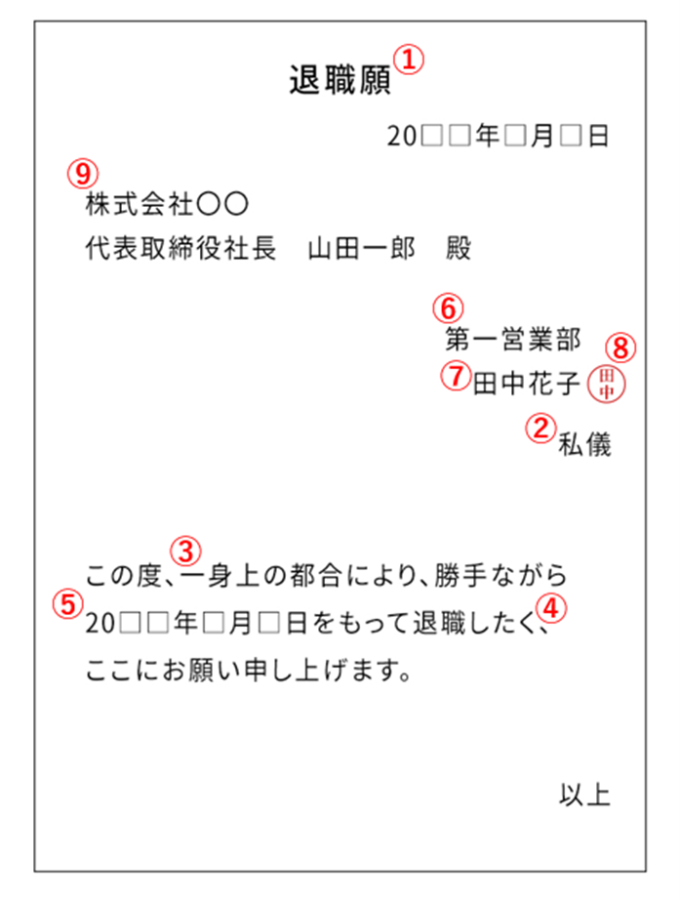

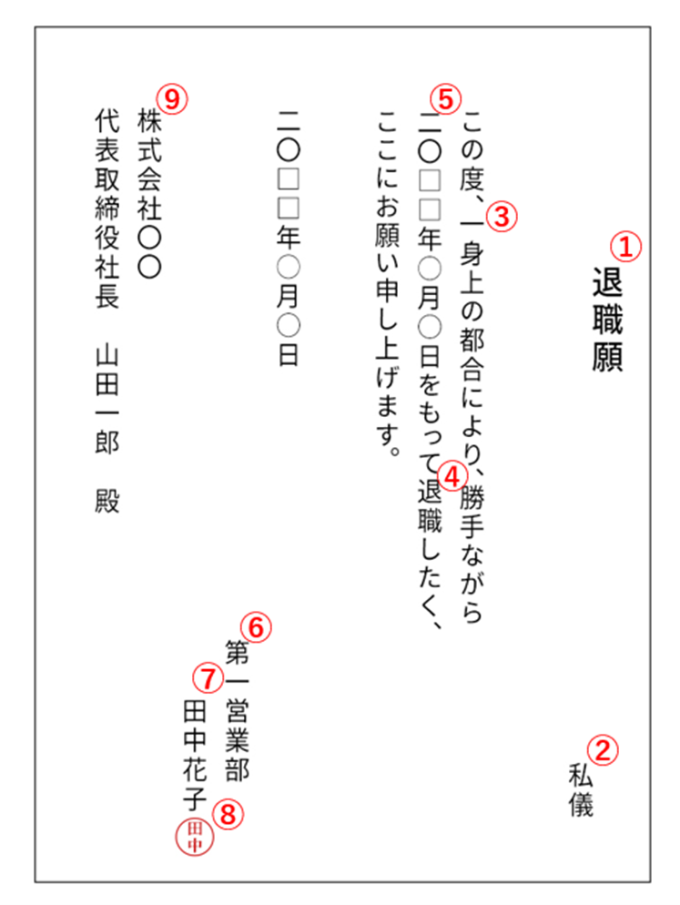

【退職願】

- 件名:退職願と記載します。

- 書き出し:私儀(読み:わたくしぎ)と書きます。

- 退職理由:自己都合退職の場合「一身上の都合」と書きます。

- 文末:退職願の場合は退職が確定していないので「~退職したく、ここにお願い申し上げます」などと記載します。

- 退職希望日:退職願で書くのは希望日です。

- 所属:自身の所属部署を書きます。

- 氏名:自身の氏名を書きます。

- 捺印:氏名の下に捺印をします。

- 宛先:会社の最高責任者(代表取締役社長など)の役職・名前を書きます。敬称は「殿」です。

【退職届】

- 件名:退職届と記載します。

- 書き出し:私儀(読み:わたくしぎ)と書きます。

- 退職理由:自己都合退職の場合「一身上の都合」と書きます。

- 文末:退職届の場合は退職日が確定しているので、「~〇月〇日をもって退職いたします。」と記載します。

- 退職日:退職届で記載するのは退職日です。

- 所属:自身の所属部署を書きます。

- 氏名:自身の氏名を書きます。

- 捺印:氏名の下に捺印をします。

- 宛先:会社の最高責任者(代表取締役社長など)の役職・名前を書きます。敬称は「殿」です。

5.封筒の正しい書き方・入れ方

退職届だけでなく、封筒の書き方にもビジネスマナーがあります。正しい書き方、封筒への入れ方について確認してみましょう。

5-1.封筒の書き方

封筒の書き方は、表面に「退職届」または「退職願」と記載します。中央よりも少しだけ上のほうに記載するとバランスが良くなるのでおすすめです。表書きに宛名は不要です。

裏面には自身の所属部署、氏名を記載します。書き損じた場合でも修正液やテープの使用はマナー違反です。新しい封筒を用意して書き直しをしましょう。

なお、退職届(願)は、機密事項でもある重要書類です、第三者に気付かれないよう、できれば二重になっている封筒を用意しましょう。

5-2.封筒への入れ方

封筒のサイズにあわせて退職届を折ります。基本は「三つ折り」です。字が書いてある面が内側になるよう、「巻き三つ折り」にしましょう。封筒の幅によっては四つ折りでも構いません。

- 用紙の下3分の1を折り返す

- 用紙の上3分の1を、文面に覆いかぶせるように折り返す

封筒の封は、手渡しをする場合はしなくてもかまいません。郵送の場合は封をしますが、その際は「〆」と記載します。

なお、郵送の際は退職届の封筒を一回り大きな封筒に入れて送りましょう。

6.まとめ

退職届は「会社に退職の意思が受理され、退職日が確定したあとに提出する書類」です。提出前には、会社に退職の意思を伝えたり、退職願を提出したりと、さまざまなプロセスがあります。会社の規定に沿ったプロセスを経て、正しいフォーマットで作成した退職届を提出しましょう。

その後は、引き継ぎと並行して転職活動をおこないましょう。JOBPALでは正社員求人を数多く掲載しています。なるべく早く就職・転職先を見つけるためにも、ぜひ積極的にご活用ください。

関連記事

人気ランキング

以下の条件から求人を探す

都道府県からお仕事を探す

職種からお仕事を探す