釣り針の作り方とは?播州毛鉤やソギタキ流といった釣り針職人の伝統技術を紹介

- # 技術

釣りといえば、今も昔も男性の定番レジャーの一つ。

川釣りも海釣りも奥が深いだけに、すっかりハマって“ガチ勢”となっている人もいることでしょう。そんな釣りに欠かせないのが釣り針です。

実はこの釣り針、機械で大量生産されていると思いきや、職人のスゴ技によって手作りで作られているものもあります。

しかもその釣り針は、日本人が大好きなあの魚を釣るのに使われているのだとか!

エリアから工場・製造業のお仕事を探す

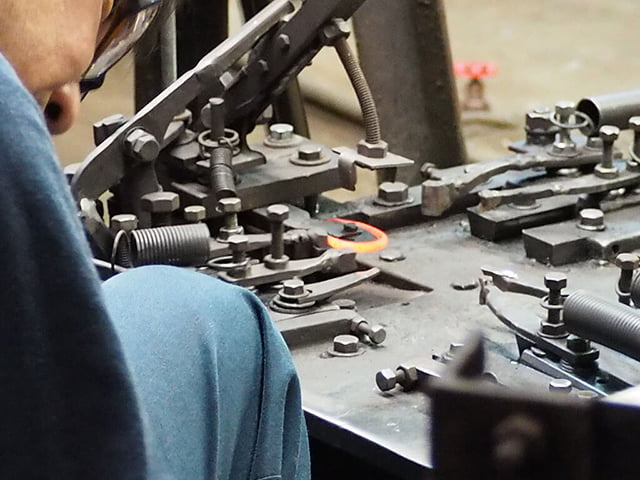

まるで刀鍛冶のよう! 1本の針金を曲げ鍛え、釣り針を作る職人技

-

引用元:小松啓作釣|株式会社小松啓作商会

http://tosa-keisaku.com/catalog/

日本人が大好きな魚といえば、寿司ネタの超定番であるマグロ。このマグロを釣る際に使われる釣り針を手作りで作っているのが、高知県の小松啓作商会。

創業から150年以上の歴史を持つ老舗であり、日本国内におけるマグロ針の生産販売の90%を占めるほど圧倒的なシェアを誇る釣り針製造会社です。

そのクオリティの高さは国外でも高く評価され、現在は海外でも多く使われています。では、なぜそれだけ愛されるのかというと、それは職人の高度な技術で1本1本を手作りしているから。

その製造工程を見てみましょう。

手作りの釣り針は、1本の針金から作られます。まずは一定の長さに切り、片方の端に穴を開けます。

ここまでは機械で行いますが、あとはすべて職人の手作業になります。

-

引用元:小松啓作釣|株式会社小松啓作商会

http://tosa-keisaku.com/flow/

針金を曲げるときは、ただ力任せに折り曲げる訳ではありません。

まるで鉄を熱して刀を作る刀鍛冶のように、釣り針になる針金を炎で加熱し、真っ赤にしてカンカンと叩いて曲げていきます。

この作業では、ただ加熱して曲げるだけではなく、アルファベットの「J」のような形にすることが大事。

釣り針のカーブ部分を絶妙な角度にすることで、魚を釣る際に口に引っかかりやすい構造にしていくのです。

このように1本1本を手作りで仕上げる小松啓作商会ならではの細やかな職人技によって、通常の釣り針では引っかかりづらい針先の向きでも釣り上げやすくなる構造に仕上がるのだとか。

高温で熱したり冷ましたり……伝統の「ソギタキ流」とは

-

引用元:小松啓作釣|株式会社小松啓作商会

http://tosa-keisaku.com/flow/

こうして硬い釣り針ができていきます。

最後には、釣り針の周りに用途によってメッキを塗っていきます。

あの小さな釣り針に、これだけの技術がかけられているのです。

まるで毛虫のよう! 色鮮やかな伝統工芸品の釣り針も

-

引用元:伝統工芸 青山スクエア

http://kougeihin.jp/item/1414/

このような釣り針作りの技法は高知県の土佐地方で古くから伝わってきたものですが、兵庫県の播州地方などでも独特な釣り針作りが生まれました。

それは「播州毛鉤」と呼ばれるもの。

一般的な釣り針の見た目とは大きく異なり、針の周りに毛のようなものを付け、まるで毛虫のような見た目に仕上がっているのが特徴的。

水の中にいる昆虫に似せて、魚がそれを食べることを狙ったもので、1、000以上の種類があるとされます。

鳥の羽根などを針に巻き上げ、昆虫に似せた播州毛鉤は江戸時代以降に確立され、今や伝統工芸として知られています。

その色鮮やかな美しさは手仕事ならでは。現代のルアーの元祖ともいえそうなユニークな釣り針といえるでしょう。

まとめ

小さな釣り針に込められた、職人たちの伝統的な技術。

私たちの身の回りのモノにも、職人技が生きている場合は多くあります。

普段使っているモノの構造や作り方に目を向けてみると、モノづくりの世界が広がるはずですよ!

UTグループでは、ものづくり未経験からの製造業正社員を募集しています。ベテラン社員からしっかりとバックアップする教育体制を整えておりますし、製造業界で技術力を身に着けたい方を育てるための人材育成の体制も整っております。

興味を持ったら、まずは求人をチェックしてみることをオススメします。

関連記事

人気ランキング

-

2024年01月25日

仕事人の技

仕事人の技 釣り針の作り方とは?播州毛鉤やソギタキ流といった釣り針職人の伝統技術を紹介

- #技術

-

2018年06月07日

仕事人の技

仕事人の技 ガムテープがまるでアート作品に!警備員が生み出したガムテープ文字「修悦体」とは

- #技術

-

2018年05月25日

仕事人の技

仕事人の技 世界初の飛行機の発明は、日本人だったかもしれない!?ライト兄弟より先に空を飛んだ日本の技術とは

- #技術

-

2018年04月20日

仕事人の技

仕事人の技 100個の金メダルを支えた「車椅子のポルシェ」オーエックスエンジニアリングが目指す“未来のメダル”

- #技術

-

2024年01月25日

仕事人の技

仕事人の技 ガンプラの金型とは?0.001mmを追求するガンプラ職人の匠の技

- #技術

以下の条件から求人を探す

都道府県からお仕事を探す

職種からお仕事を探す