【リスト付】退職手続きの進め方や必要なもの・書類は?退職完全マニュアル

※この記事は6分30秒で読めます。

「退職の手続きってどのような流れ?」

「退職の手続きや必要書類が知りたい」

など、退職に関して疑問を持っている方もいるでしょう。

退職手続きは会社とのやりとりだけでなく、役所に提出する書類も多く発生します。手続きの流れを知って、効率的に準備を進めることが重要です。

今回は、退職手続きの概要、必要書類、実際の手続きの流れなどを解説します。この記事を読めば退職手続きがよくわかり、スムーズに手続きが進められるようになります。

エリアから工場・製造業のお仕事を探す

1.退職手続きは雇用形態で違う

退職手続きは「退職後すぐに転職するかどうか」に加え、アルバイトまたはパート、派遣社員といった雇用形態でも異なる場合があります。それぞれの退職手続きの概要について見ていきましょう。

1-1.転職先にすぐ入社する場合

退職後すぐ仕事をせず空白期間が発生する人もいれば、退職前に転職活動をすでに終えており、空白期間なしで次の職場に入社する人もいるでしょう。

空白期間がなく、すぐに次の会社に入社する場合は、次項「退職手続きの流れ」で解説する公的な手続きは不要となります。※住民税はすぐに特別徴収に切り替わらず、しばらくは普通徴収のままであるケースもゼロではありません。

なお、空白期間ができる場合は公的機関の手続きが必要になる場合があります。手続きはのちほど詳しく解説するので、事前に提出期限などを確認して抜け漏れがないようにしましょう。

1-2.アルバイトまたはパートの場合

基本的な手続きの内容は正社員と変わりません。ただし、社会保険に加入していなかったり納税していなかったりなど、正社員と状況が異なる場合などもありますので、個々で必要な対応は異なると考えておきましょう。

1-3.派遣社員の場合

派遣社員は、派遣先の企業ではなく「派遣元」と契約を結んでいます。派遣先に退職の話をしても手続きは進みませんので、退職の意思が固まったら「派遣元」に相談しましょう。

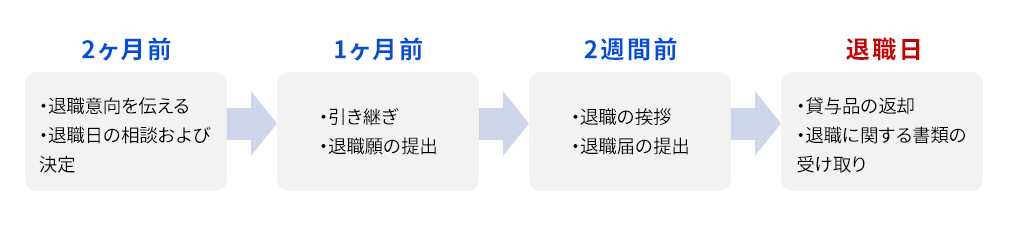

2.退職手続きの流れ

ここからは、実際に退職する場合の流れについて解説します。退職手続きは以下の流れで進みます。

2-1.退職したいことを伝える

退職の意思が固まったら、まずは上司に伝えましょう。民法では退職の2週間前までに意思を伝えれば退職が可能とされていますが、多くの場合、2週間では引き継ぎが完了しません。各企業により異なりますが、会社規定に「退職の〇ヵ月前までに申し出ること」と独自の要件が設定されているのが一般的です。

退職の際は会社規定を事前に確認し、期限を遵守して退職の意思を伝えることが重要です。もし会社規定に退職の期限が見つからない場合でも、引き継ぎ期間を考えて行動しましょう。企業にもよりますが、退職したい日の2ヵ月前には伝えておくべきです。

2-2.退職までのスケジュールを相談する

退職の意思を伝えて受理されたあとは、退職までのスケジュールを上司と相談します。

- 引き継ぎは誰にお願いするのか

- いつからいつまでに、何の引き継ぎを行うのか

など、自分が担当している実務についての後任と、退職までの引き継ぎについて計画を決めておきましょう。スケジュールに不備があったことが退職後に判明しても取り返しがつかないため、自身の業務を確実に洗い出しておくことが重要です。

2-3.退職願を提出する

退職日が決まったら、会社規定のフォーマットに沿って「退職願」を提出しましょう。退職願は退職の1ヵ月前から14日前くらいに、退職を打診するために提出します。

具体的な退職届の書き方については以下の記事をご参照ください。

2-4.引き継ぎをおこなう

作成したスケジュールに従って引き継ぎ業務を進めていきます。ただし、すべてを口頭で伝えきることは難しく、誤解や伝達漏れが発生する可能性もゼロではありません。

そうしたことをなるべく避けるため、引き継ぎを始める前にマニュアルなどを作成しておくのも良い方法です。引き継ぎされる側がすぐに質問できるような体制を整えておくと、なお安心です。

2-5.退職届を提出する

退職が認められたら、退職日の14日前までに「退職届」を提出します。退職願とは役割が異なるので注意が必要です。

- 退職願:勤務先に退職を願い出る書類。口頭でも可能

- 退職届:勤務先から退職することが認められたあと、あらためて退職を宣告する書類

ただ、企業によっては退職願や退職届の提出を不要としているところもあります。上記は一般的な形式の話ですので、会社のルールに沿った書類を提出しましょう。

2-6.取引先および周囲への挨拶をする

引き継ぎと並行して、取引先や社内のスタッフへの挨拶をしていきましょう。取引先には状況に応じて直接出向き、引継者の紹介とお礼を伝えるとベターです。最近ではメールで済ませるケースもあるので、取引先に迷惑がかからない挨拶の仕方で進めましょう。

2-7.備品の返却をする

退職当日には最後の挨拶まわりと、備品の返却をしましょう。会社から支給されたものであれば、ボールペン一本であっても返却が必要です。

3.退職に必要な公的な手続きとは?

退職の際は、社内だけでなく役所に提出する公的な書類に関する手続きもあります。健康保険や年金など、退職によって必要になる手続きをまとめました。

3-1.健康保険に関する手続き

日本は国民皆保険制度のため、退職しても何らかの形で公的健康保険への加入が必須です。退職しても今の保険制度にそのまま加入し続けることもできますし(期限の定めあり)、国民健康保険に切り替えることもできます。次の転職先が決まっていれば間をあけずに保険に加入することも可能です。

ただし、それぞれの手続き方法が異なるため、事前に把握しておくことをおすすめします。

3-1-1.任意継続する場合

任意継続とは文字通り、これまでと同じ健康保険を継続することです。最長で2年間まで、今までの保険に継続加入できます。保険の内容は退職した会社で加入していたものと同様ですが、会社が負担していた分も自分で保険料を納める必要があります。

一方、扶養家族の人数が多くても負担額に変動がないため、国民健康保険に切り替えるよりも安く済むことも多くなっています。

| 手続きの変更期限 | 退職の翌日から20日以内 |

|---|---|

| 提出先 | 協会けんぽ、健康保険組合の各事務所 |

| 提出物 | ・健康保険任意継続被保険者資格取得申出書 ・1ヵ月分の保険料 ・印鑑 ・住民票 |

3-1-2.国民健康保険に加入する場合

国民健康保険は、市区町村が運営している健康保険のことです。国民健康保険料は、前年の所得をもとに各自治体が計算を行うことで金額が決まります。

また、扶養家族の人数に応じて保険料が変動する点にも注意が必要です。加えて「傷病手当金」「出産手当金」など、会社の健康保険にあった保障が受けられないこともあり、国保への切り替えは慎重に判断する必要があります。

| 手続きの変更期限 | 退職の翌日から14日以内 |

|---|---|

| 提出先 | 役所の国民健康保険窓口 |

| 提出物 | ・健康保険資格喪失証明書 ・加入用の書類(自治体の窓口で入手) ・身分証明書(運転免許証、パスポートなど) ・マイナンバーカードもしくは通知カード ・印鑑 |

3-1-3.転職先の健康保険に加入する場合

退職した会社で保険証を提出すると、「健康保険資格喪失証明書」を受け取ることができ、それを転職先に提出することで転職先の健康保険への切り替えが可能です。それ以降の手続きは転職先の会社が行うので、本人が行う手続きはありません。

| 手続きの変更期限 | 転職後すぐに |

|---|---|

| 提出先 | 転職企業の人事担当 |

| 提出物 | 健康保険資格喪失証明書 |

3-1-4.家族の健康保険の被扶養者になる場合

退職した本人が一定条件を満たす場合、家族の扶養に入ることも可能です。認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合の条件は以下のとおりです。

- 被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹であり、主として被保険者に生計を維持されている

- 対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であり、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満

| 手続きの変更期限 | 退職後すぐ |

|---|---|

| 提出先 | 扶養する家族の勤める会社 |

| 提出物 | 健康保険被扶養者(異動)届 下記書類のうち、いずれか1つ ・雇用保険受給資格者証 ・離職票 ・退職証明書 ・源泉徴収票 など※提出書類については配偶者が加入する健康保険の協会 ・組合に要確認 |

3-2.雇用保険(失業保険)に関する手続き

雇用保険(失業保険)は、失業中でも収入の心配なく新しい仕事を探し、一日も早い再就職を目指すために支給されるものです。自己都合退職の場合、申請から受給までに最短でも約3ヵ月かかります。

| 手続きの変更期限 | 離職票が届いたらすぐ |

|---|---|

| 提出先 | 居住地を管轄するハローワーク |

| 提出物 | ・雇用保険被保険者証 ・離職票1 ・離職票2 ・身分証明書 ・印鑑 ・証明写真2枚 ・本人名義の普通預金通帳 |

以下の記事では、失業保険について詳しく解説しています。

3-3.国民年金または厚生年金に関する手続き

年金は国民年金と厚生年金の2つがあり、働いていれば厚生年金に加入していることが一般的です。退職すると、厚生年金からは自動的に脱退することになります。将来の受給額が減らないようにするためにも、切り替えの手続きが必要です。

3-3-1.国民年金に切り替える場合

退職したあとすぐに転職をしない場合、国民年金に切り替える必要があります。会社に勤めている間は第2号被保険者として会社と折半で厚生年金保険料を納めますが、離職後は第1号被保険者として自分で国民年金保険料を納めます。

| 手続きの変更期限 | 退職の翌日から14日以内 |

|---|---|

| 提出先 | 役所の国民年金窓口 |

| 提出物 | ・年金手帳、または基礎年金番号通知書 ・退職日が証明できる離職票、健康保険資格喪失証明書、退職証明書など ・マイナンバーカードまたは身分を証明できるもの ・印鑑 |

3-3-2.第3号被保険者に切り替える場合

第3号被保険者とは、国民年金加入者のうち厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている「20歳以上60歳未満」の配偶者(年収が130万円未満)のことです。この場合、国民年金保険料を自分で納める必要はありません。

| 手続きの変更期限 | 退職の翌日から14日以内 |

|---|---|

| 提出先 | 扶養する配偶者の勤める会社 |

| 提出物 | ・自分の年金手帳、または基礎年金番号通知書 ・被保険者の戸籍謄本または抄本※届出書にマインバーを記載すれば不要 ・退職証明書または離職票の写し |

3-4.住民税に関する手続き

退職後は住民税の天引きができなくなることから、支払い方法の変更を行う必要があります。手続き内容は、退職日からおよそ1ヵ月以内に転職するかどうかで異なります。

3-4-1.普通徴収に切り替える場合

普通徴収とは、地方自治体が個人に納税通知書を交付し、6月・8月・10月・1月の年4回に分けて徴収する方法です。

退職後およそ1ヵ月以内に転職しない場合には普通徴収となりますが、手続きは特に必要ありません。自宅に住民税の納付書が届くので、期日までに金融機関やコンビニなどで支払うことになります。

| 手続きの変更期限 | なし |

|---|---|

| 提出先 | なし |

| 提出物 | なし |

3-4-2.特別徴収に切り替える場合

退職後すぐに転職する場合は、転職先の人事担当者に依頼することで住民税の天引きが可能です。転職先の人事担当者に「住民税の天引きをお願いしたい」と伝え、異動届出書を提出することで特別徴収が可能になります。

| 手続きの変更期限 | 入社後すぐ |

|---|---|

| 提出先 | 転職企業の人事担当 |

| 提出物 | 特別徴収に係る給与取得者異動届出書 |

3-5.所得税に関する手続き

所得税の確定申告が必要になるかは退職のタイミングによって異なります。退職した年に転職すれば自分で申告する必要はありませんが、年をまたいでしまうと申告する必要があります。

| 確定申告の期限 | 退職翌年の2月16日から3月15日 |

|---|---|

| 提出先 | 納税地の税務署 |

| 提出物 | ・確定申告書 ・本人確認書類 ・銀行口座の情報がわかるもの ・所得を証明できるもの ・所得控除や税額控除の適用を証明できる書類 ・印鑑 など |

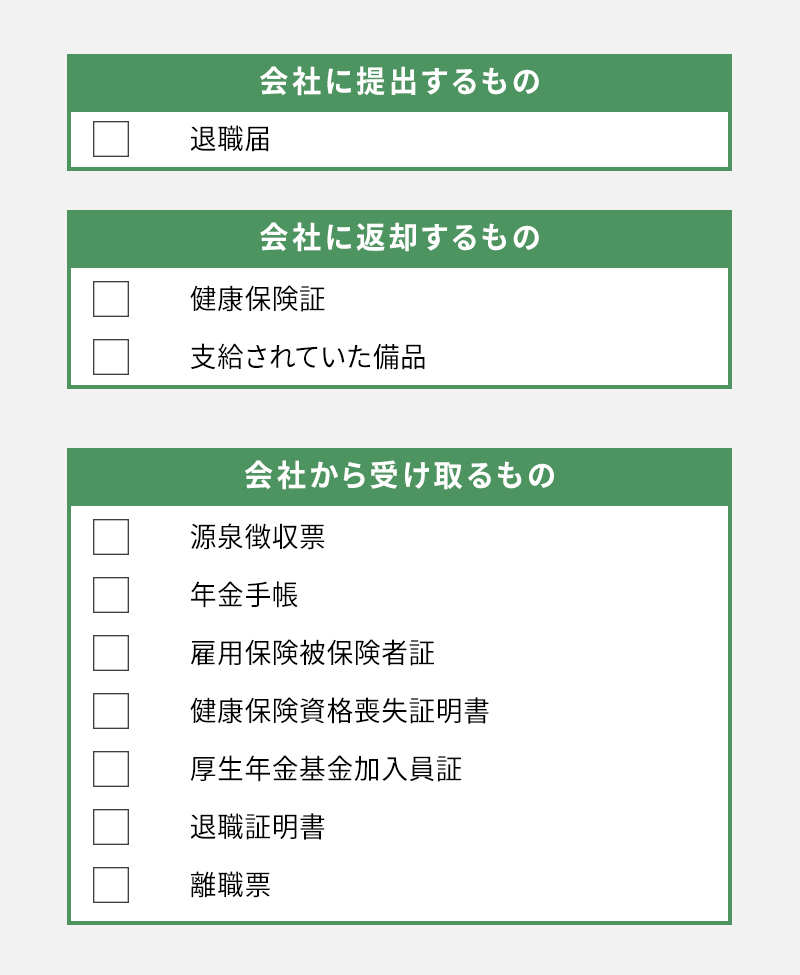

4.退職手続きに必要な書類・もの

退職手続きでは、「会社に提出するもの」「会社に返却するもの」「会社から受け取るもの」が発生します。それぞれの項目について必要なものの詳細を見てみましょう。

4-1.会社に提出するもの

4-1-1.退職届

退職届は退職が認められたあとに会社に提出する書類です。会社と労働者の間で退職の合意が取れたことがわかる証明書でもあります。

退職の意思を伝える退職願と違って最終的な意思表示を示す書類であり、一度受理された退職届は基本的に撤回することができません。

以下の記事では、退職届について詳しく解説しています。

4-2.会社に返却するもの

会社に返却するものは健康保険証や備品などです。返却漏れがないように注意が必要です。ここで紹介するものをリストアップしておき、確実に返却したことを確認しましょう。

4-2-1.健康保険証

健康保険(被保険者)証は退職すると使えなくなるため、退職と同時に返却する必要があります。郵送でもかまわないので退職と同時に速やかに返却しましょう。

新しい会社で健康保険に加入すると、新しい健康保険被保険者証が交付されます。もし転職先が決まらない場合は、「国民健康保険に加入する」「任意継続被保険者制度を利用する」のいずれかで公的保険に加入しないといけません。

4-2-2.支給されていた備品

会社から支給されていた備品は退職時に返却する必要があります。具体的には「会社から貸与されたもの」「社員であることを証明するもの」「会社の経費で購入したもの」です。例えば以下のようなものが該当します。

- 社員証

- 社章

- 名刺

- 印鑑

- 制服

- 作業着

- 業務資料

- マニュアル

- 業務用の携帯電話

- 貸与されたパソコン

- 支給された文具、書籍 など

特に「社員証」「社章」などは確実に返却できているか確認しておきましょう。所持したままで退職し紛失してしまうと、弁償を求められることもあります。

上記以外にも、会社で制作したデータの持ち出しは厳禁です。転職先に前職のデータを流用したことが発覚すると、懲戒処分を受ける可能性もあります。

4-3.会社から受け取るもの

退職時に会社から受け取るものは多岐にわたり、いずれも公的な手続きで必要になる書類ばかりです。ここで紹介するものをリストアップしておき、確実に受け取ったことを確認しましょう。

4-3-1.源泉徴収票

源泉徴収票は、一年間に支払われた給与・賞与、納めた所得税が記載された書類のことです。転職先で所得税の年末調整をする際に必要になるので、該当する場合は必ず受け取りましょう。

ただ、退職者が会社から給与を全額支給されてからでないと発行できないため、基本的には「郵送での受け取り」になります。万が一受け取ることができなかったときには、会社に対して手配の要求が必要です。

4-3-2.年金手帳

年金手帳は、公的年金制度に加入していることを証明する書類です。会社に預けている場合は、退職時に受け取る必要があります。

現在は基礎年金番号のみ共有して、手帳自体を預けない会社もあります。退職時点で返済されないときは自身で所持しているはずなので確認しましょう。会社から返してもらえず自分の周りにもなかった場合は、再発行できます。

4-3-3.雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入している事実を証明する書類です。会社で保管される書類のため、一般的に退職に合わせて受け取ることになります。

雇用保険被保険者証は転職先から必ず提出を求められるので、受け取りは必須となります。万が一退職する企業からもらえなかった場合、ハローワークで再発行も可能です。

4-3-4.健康保険資格喪失証明書

健康保険資格喪失証明書は、健康保険の被保険者(または被扶養者)だった人が会社の退職などによって社会保険の資格を喪失し、脱退した日付を証明するための書類です。

健康保険や厚生年金保険の資格の取得や喪失の手続きは扶養者の分を含めて会社が行います。ただし、退職後の年金手続きは自分で行わなければいけません。会社を退職したあとに国民健康保険へ加入するには「社会保険資格喪失確認書」が求められるので、必ず受け取りましょう。

社会保険の資格喪失の手続きは、資格喪失日から5日以内に会社が行います。資格喪失の手続きが終わらなければ証明書を発行してくれない会社もあるため、注意が必要です。

健康保険の加入手続きは退職日の翌日から14日以内と、あまり時間がありません。退職前に社会保険資格喪失証明書の発行タイミングを確認しておき、最短で役所に提出できるように準備を進めましょう。

なお、こちらも万が一会社から受け取れなかった場合はハローワークで再発行できます。

4-3-5.厚生年金基金加入員証

厚生年金基金加入員証は、厚生年金基金に加入していたことを証明する書類です。退職する会社が厚生年金基金に加入していた場合に限り発行されます。

会社から受け取れなかった場合、企業年金連合会で再発行してもらうことも可能なので、厚生年金基金に加入したことがあれば、いずれかの方法で必ず受け取りましょう。

また、厚生年金基金加入員証をもとに将来年金を受給する際に厚生年金基金の分が上乗せで支給されるため、退職後も大切に保管しておくようにしましょう。

4-3-6.退職証明書

退職証明書は、過去にその企業に在籍し退職した事実を証明するための書類です。従業員が退職するときや離職者から依頼があった際に企業が発行するものであり、必要であれば自分から会社に依頼しましょう。

ただし、喪失や加入のみの情報であれば健康保険資格喪失証明書で確認することができるため、絶対に必要とは限りません。

使い方としては、「離職票」の代わりに提出する方法があります。国民健康保険や国民年金に加入する際に離職票が手元に届いていないとき、会社の一存で発行するといった使い方が考えられます。

4-3-7.離職票

離職票は会社を退職したことを示す公的書類です。転職先が決まっている人は必要ありませんが、決まっていない人は失業給付の受給手続きの際にハローワークに提出します。

離職票は退職日の翌日から起算して10日以内に会社から交付されるものであり、期間を過ぎても交付されない場合は会社に請求できます。おおよそ1ヵ月程度で受け取れるものですが、もし発行してもらえなかった場合はハローワークに申し出て会社に督促をしてもらうことも可能です。

5.事前計画とリストアップでスムーズな退職手続きを!

国民年金の加入手続きは退職の翌日から14日以内に行うなど、公的な手続きごとに明確な期限が設けられている場合があります。退職日から逆算し、以下の点を明確にしていきましょう。

- いつまでに書類を会社からもらえるように伝える必要があるか

- 退職後はいつまでに申請などが必要か

上記のようなスケジュールを事前に立てておくとスムーズです。また、必要な書類等もリストアップし、万が一もらえなかった際にはどうするのかもメモしておくと良いでしょう。

6.まとめ

退職の手続きには「会社内の手続き」と「公的な手続き」に分かれており、特に公的な手続きについては書類の提出期限が明確に決められています。手続きの流れと会社に提出する書類・会社から受け取る書類を明確にし、期限から逆算して抜け漏れがないように手続きを進めましょう。

また、退職時に次の仕事が決まっていれば一部の手続きが不要になるので、できるだけ早めに転職活動を始めることも大切です。JOBPALでは、幅広い業種・業界の求人情報を掲載しています。少しでも求人探しでお困りの際は、ぜひご活用ください。

関連記事

人気ランキング

以下の条件から求人を探す

都道府県からお仕事を探す

職種からお仕事を探す