鳶職とは?種類や仕事内容、平均年収、向いている人の特徴を解説

※この記事は6分30秒で読めます。

「鳶職ってどのような仕事?どのような場所で働けるの?」

「鳶職のやりがいや魅力が知りたい」

など、鳶職の仕事に関して興味や疑問を持っている方もいるでしょう。

鳶職は、建設現場で主に高所作業を担うことから「現場の華」とも呼ばれる仕事です。

今回は、鳶職の主な仕事内容や平均年収、必要な資格や向いている方の特徴などを解説します。この記事を読めば鳶職としての働き方がよくわかり、働く自分の姿がイメージできるようになります。

エリアから工場・製造業のお仕事を探す

1.鳶職とは?

鳶職とは、基本的に建設現場で高所作業を担う仕事です。 新しい建物を造るときだけではなく、既存の建造物を改修するときにも活躍し、工事に欠かせない作業を担います。

高所作業は危険をともなうため、鳶職として働くためには体力や集中力は必須です。

2.鳶職の種類と仕事内容

鳶職は、担当する作業によって以下の6つに分類されます。

- 足場とび

- 鉄骨とび

- 橋梁とび

- 重量とび

- 送電とび

- 職長

それぞれの内容を確認していきましょう。

2-1.足場とび

足場とびとは、建設作業をするための足場を組む鳶職のことです。鉄パイプで足場の骨格を作り、足場板を設置して高所での作業スペースを確保します。

なお、足場とびは足場を設置するだけでなく、工事終了後には解体、撤去作業も担います。建設業界では「鳶に始まり鳶に終わる」という言葉があるほど、足場とびなくして建設は成立しません。

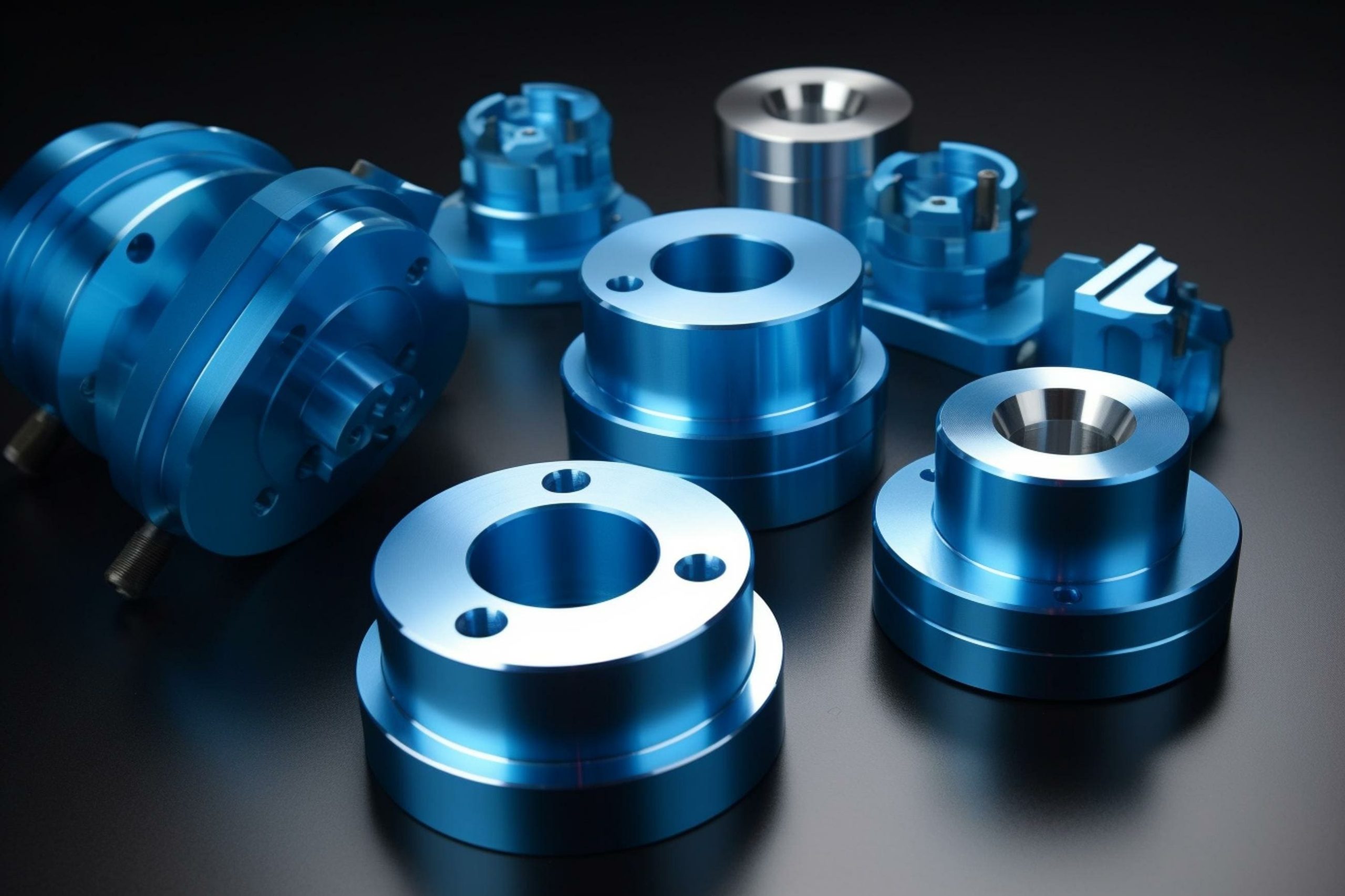

2-2.鉄骨とび

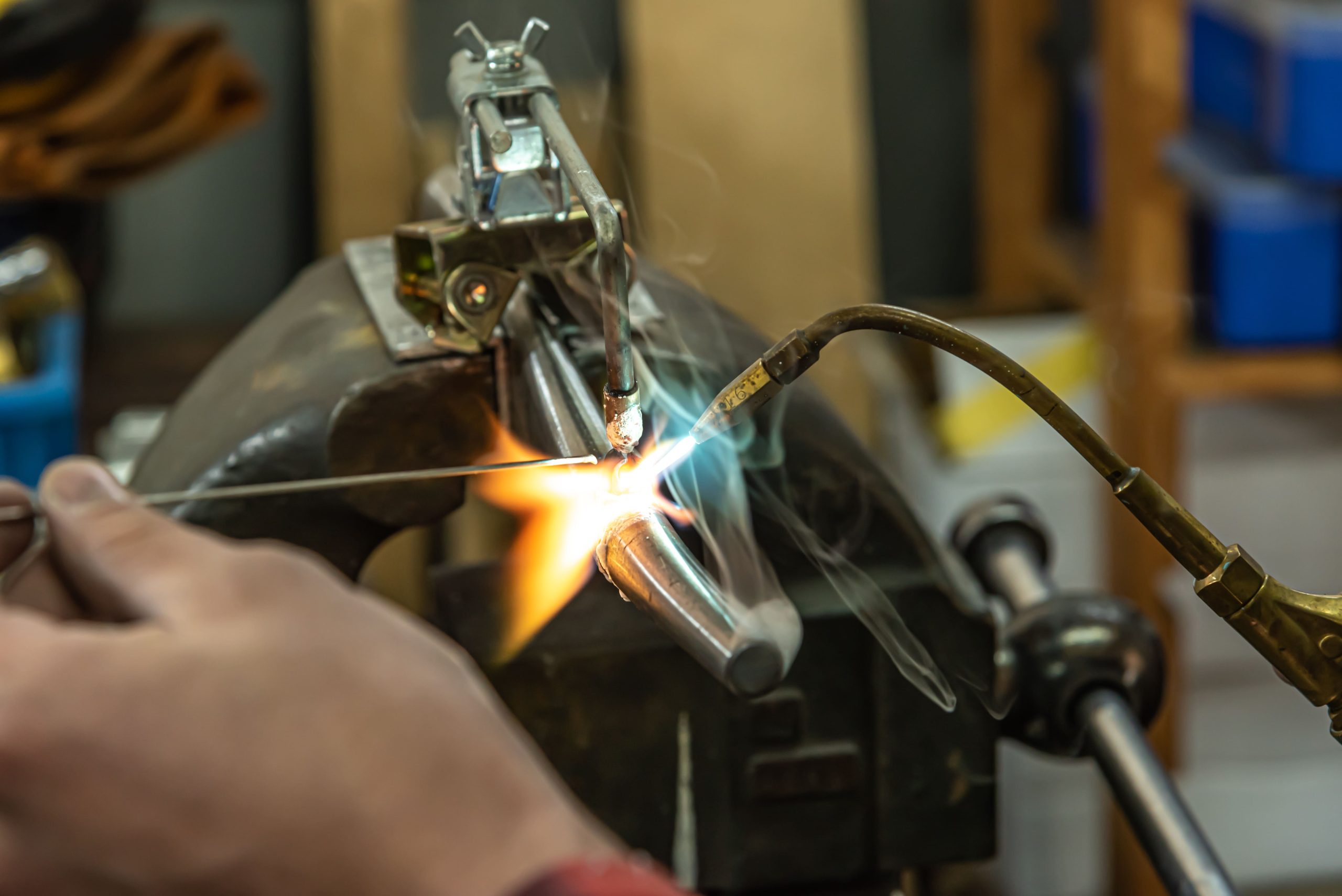

鉄骨とびとは、鉄骨構造の建物の高層部分で建物の骨格部分(骨組み)を作ることを専門にする鳶職です。鉄骨をクレーンで釣り上げ、高所の足場を使って鉄骨(鋼材)を組み立てたり鉄骨をつないだりして、ビルを作っていきます。

高層建築物の工事現場に入ることも少なくないため、危険と隣り合わせの仕事です。ハーネスを身につけながら作業するなど、万が一の事故を未然に防ぎながら仕事をすることが求められます。

2-3.橋梁とび

橋梁(きょうりょう)とびは、鉄骨とびのなかでも、橋や高速道路、ダムなどの土木工事をおこなう鳶職のことです。

足場の設置から鉄骨の組立、橋げた架設まで、さまざまな仕事に携わります。通常の建物とは異なる知識や専門性が求められるほか、山間部での仕事ともなれば長期の出張が発生することになります。

2-4.重量とび

重量とびとは、建設現場に大型の機械や重量物を設置する鳶職です。主に、建造物の電気や空調、給排水の工事において必要な重機を搬入・設置する役割があります。

重量とびは、建築設備の専門知識が必須です。高所作業にあたることはあまりありません。

2-5.送電とび

送電とびとは「送電線架線工」などとも呼ばれ、高所で作業をする電気工事士のことを指します。鉄塔から伸びている特別高圧電線の架線工事、既存の電線の点検・保守などが主な仕事です。

電気工事士の資格が必要な資格であり、足場を組む一般的な鳶職とはまったく異なる知識と技術が要求されます。

2-6.職長

職長は、現場の指揮命令を担い、作業に携わる鳶職人を取りまとめるリーダー役です。あらかじめ作業計画や手順を構築し、工程管理もおこないます。

また、作業員が安心して働けるように現場の安全管理を徹底する役割もあります。職長になるには、労働安全衛生法で定められた2日間の職長教育を受け、「職長教育修了証」を交付される必要があります。

3.鳶職の平均年収・給料

厚生労働省が実施した「賃金構造基本統計調査」によると、鳶職(とび工)の平均月収は2019年時点で男性28万500円、女性21万8,800円となっています。

賞与など特別給与の平均は男性24万2,100円、女性が12万6,100円となり、年収に換算すると男性が360万8,100円、女性が275万1,700円です。

また、経験年数による月収の推移を見てみると、男性は1年目と10年目で93万以上の差が生じています。

経験年数自体はもちろんですが、役職によっても変動します。あらかじめ、会社内でどのように評価が上がっていくのかを確認しておくことをおすすめします。

- 参照:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2019/index.html

4.鳶職の魅力とやりがい

鳶職として働く魅力は大きく分けて3つあります。ここからは、鳶職として働くことの魅力・やりがいについて見ていきましょう。

4-1.学歴・資格・年齢を問わず活躍できる

鳶職は建設現場における職人仕事の一つで、学歴は必要ありません。まったくの未経験でも、スキルがなくても、年齢も関係なく見習いとして働き始められます。経験を積むことで一流の職人を目指せることが鳶職の魅力の一つです。

鳶職として役立つ資格を取得したり、効率的な指示を出せる親方として能力が身についたりすれば、更なる好待遇も期待できます。スキルさえ身につけば、年齢に関係なく若いうちから稼げるでしょう。

4-2.作ったものに対しての達成感

足場とびの方がもっとも達成感を感じるのは、仕事で携わった足場が完成したときでしょう。足場はいずれ解体するものですが、自分の手で作り上げて他の職人が仕事の土台にする足場を見る瞬間は、達成感に満ちあふれているはずです。

住宅やビル、橋などを完成させるには、さまざまな足場を組み立てたり重量物を搬入したりする必要があり、鳶職人にとっては大変な時期が続くことも珍しくありません。重量とびや橋梁とびなら、ずっと残る建物が完成した瞬間に立ち会うことで大きな達成感を感じられるでしょう。

4-3.体力や筋力がつく

鳶職は、どの種類でも体力を使う仕事です。重いものを運ぶ体力はもちろん、高所にはしごなどで登る際や荷揚げの際には、脚力や背筋力が求められます。高所でバランスを取って仕事をするうちに、全身の筋肉までくまなく刺激されます。

このような重労働を毎日続けることによって、自然と全身の筋肉が鍛え上げられ、体力もついてくるでしょう。トレーニングや筋トレが好きな方にとって、働きながら体を鍛えられる鳶職はまさに一石二鳥の仕事です。

5.鳶職ならではの大変さ

足場作りや鉄骨の組立といった仕事で建造物の建築に携われたり、年齢や資格を問わず誰でも活躍できたりすることが魅力の鳶職ですが、一方で「大変」「きつい」と感じる部分もあります。

鳶職に興味がある方は、これから紹介する大変さも事前に知っておきましょう。

5-1.常に事故のリスクを意識する必要がある

鳶職は高いところでの仕事が基本であり、かなりの危険をともないます。高所からの落下以外にも、「重いものを運んでいる最中にケガをする」「地上での作業中に鉄骨の下敷きになる」といったことも考えられ、どこで仕事をするとしてもリスクはゼロになりません。

たった一つのミスで命取りになることもあるため、現場での危険を職人全員で確認しあう「KY(危険予知)ミーティング」が、どこの現場でも徹底されています。

5-2.夏の暑さや冬の寒さがきつい

鳶職の仕事はほとんどが屋外での仕事であり、気候の影響は避けられません。夏は炎天下のなかで汗を流しながら、冬は手がかじかむくらいの寒さのなかで仕事をすることが求められます。

長年働くことで自然と慣れていくこともありますが、厳しい環境のなかで仕事をしなければいけないこともあります。

ただ、現在は「冷却機能がある制服」「防寒グッズ」など、外で仕事をする職人向けの商品が多く販売されています。このような商品を使うことで、快適な環境で作業することも可能です。

5-3.体調管理を徹底しないとならない

鳶職は仕事のほとんどの場面で体を動かすことが求められるため、健康な身体を維持しなければいけません。

事務職であれば多少の体調不良でも座って仕事ができますが、鳶職は炎天下や寒空の下、はしごを登ったり足場を組み立てたりといった重労働をおこないます。

体調不良で鳶職の仕事をすることは大変危険であり、事故につながるリスクが増大します。仕事の質を高めるためにも、体調管理の徹底が必要です。食事のバランスや早寝早起きを心がけることのほか、体調不良になったときにはすぐに監督に申し出る必要があります。

6.鳶職を目指す人におすすめの資格

鳶職に就くうえで、必ず取得しなければならない資格はありません。ただし、資格があれば担える業務が増え、仕事の幅も広がります。より高度で責任のある業務に携わりたいという方は、以下の4つの国家資格取得を検討しましょう。

- とび技能士

- 玉掛け技能講習

- 足場の組立て等作業主任者

- 建築物等の鉄骨組立等作業主任者

それぞれの資格についてお伝えします。

6-1.とび技能士

とび技能士は、鳶職人として独立したり、講師として働いたりできる国家資格です。3級から1級までの3段階に分かれています。3級に受験資格はありませんが、2級は2年、さらに1級は7年以上または2級取得後2年の実務経験が必要です。

1級を取得すれば、独立して職業訓練校の講師として働くこともできます。会社に所属する以外に鳶職として働く道が開けるため、鳶職を極めたい方にはおすすめの資格です。

試験科目は「〇×問題」「4択問題」があり、4択問題は正しい知識を身につけないと得点を得ることはできません。いかに4択問題で高得点を取得するかが資格取得のうえでは重要です。

6-2.玉掛け技能講習

クレーンのフック部分に荷物をかける「玉掛け」、荷物を外す「玉外し」の作業を担当するには、玉掛け技能講習の修了が求められます。

重量のある荷物を運ぶ際にはさまざまな危険がともなうため、玉掛けやクレーンに関する作業は専門知識を習得した方にのみ認められます。具体的には以下の業務に従事する際に必要となります。

- クレーン(つり上げ荷重1トン以上)

- 移動式クレーン

- デリック

- 揚貨装置による玉掛作業

玉掛け技能講習を受講することで、吊上荷重1t以上を含めたすべての移動式クレーン、クレーン・デリック、揚貨装置の玉掛け作業が担当でき、さまざまな現場で活躍することができます。資格手当を得ることによって給与アップも期待できるでしょう。

玉掛け技能講習では最後に修了試験がありますが、講義中に講師から試験での重要ポイントが指示されることがあります。試験に出る可能性が高いとされるポイントを重点的に勉強することが合格への近道となります。

なお、玉掛け技能講習はあくまでも玉掛けに関するもので、クレーン車を運転する場合は別途クレーン・デリック運転士免許が必要です。

以下の記事では、玉掛けの仕事についてより詳しく解説しています。

6-3.足場の組立て等作業主任者

足場の組立て等作業主任者は、つり足場や張出し足場、高さ5m以上ある足場の組立や解体・変更作業に求められる資格です。現場で作業をおこなう際には、技能講習の修了者が責任者となって全体を指揮する必要があります。

適切な足場の組立は、建設作業を安全に執りおこない労働災害を防ぐために非常に重要です。そのため、技能講習の一般的なコースでは満21歳以上であることに加え、3年以上の実務経験があることなどが求められています。

建築現場で該当する作業が発生する場合は足場の組立て等作業主任者の配置が法律で義務透けられており、資格を取得することであらゆる現場で重宝されるでしょう。

試験では「足場の組立・解体・変更等の作業に関する知識」「工事用設備・機械・器具・作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育に関する知識」「関係法令」など幅広い範囲から出題されます。

書店などで過去問を見ることはできないため、講習をきちんと聞いて講師から重要だといわれたポイントを確実に勉強することが大切です。

6-4.建築物等の鉄骨組立等作業主任者

建築物の骨組みや高さ5m以上の金属製の部材が使用される塔の組立、解体、変更作業の際に必要となるのが、建築物等の鉄骨組立等作業主任者です。これらの作業をおこなうには、安全面で現場の責任を負い作業員を指揮する有資格者の選任が求められています。

技能講習を受講するには、満18歳以上であり3年以上の実務経験があることなどが必要です。該当する作業をおこなう現場では有資格者を選任して業務をさせることが法律で定められており、転職市場でも有利になります。

合格率はほぼ100%とされていますが、講義の内容のなかで教えてもらえる重要ポイントを確実に勉強し、本番に向けて勉強を進めましょう。

7.鳶(とび)職に向いている方の特徴

鳶職の仕事は、向いている方とそうでない方がわかりやすいです。ここでは鳶職に向いている方の特徴を5つ挙げます。

- 高所恐怖症ではない方

- 何かをつくる作業が好きな方

- 体を動かすのが好きな方

- ワークライフバランスを保ちたい方

- 専門性を高めたい・手に職をつけたい方

それぞれの特徴について確認していきます。

7-1.高所恐怖症ではない方

鳶職の仕事は高所での作業が前提です。そのため、高所恐怖症でないことが必須条件といっても過言ではないでしょう。

また、たとえ高い場所が大丈夫だとしても、高所に身を置くという行為そのものが危険であることを常に自覚しておかなければいけません。

7-2.何かをつくる作業が好きな方

どの種類の鳶職であっても、何かを作る仕事であることは共通しています。いずれ解体してしまう足場のような土台を作る仕事もあれば、橋梁やビルといった長い年月にわたって人々の生活を支える建築物に携わることもありますが、何かを作ることが好きな方は、モノづくりに直接関われる鳶職の仕事に向いているでしょう。

7-3.体を動かすのが好きな方

体を動かすのが好きな方は、まさに鳶職に向いているといえるでしょう。これまでご紹介してきたように、鳶職はほとんどの仕事において体を動かします。

「じっとして仕事を続けるのは苦痛」「体を動かして仕事がしたい」という方は、鳶職を天職だと思うかもしれません。

7-4.ワークライフバランスを保ちたい方

ワークライフバランスを実現させたい方にも鳶職は向いています。 鳶職の労働時間は多くが8時~17時で、残業はほとんどありません。陽が沈むと視界が悪くなり、現場作業がより危険になるためです。

したがって、家族や趣味、学びの時間もきちんと確保したいという方は充実した生活が送れるでしょう。

7-5.専門性を高めたい・手に職をつけたい方

「専門性の高い仕事に就き社会人として成長したい」「手に職をつけて長く働きたい」という方にも鳶職はおすすめです。前述のとおり、鳶職には仕事で役立つ資格が多数あります。

現場経験を積みながら勉強し資格を取得できれば、誰の目にもわかりやすい形で専門性を高めることができます。体を使って技術を習得し、まさに「手に職をつける」という状態を実現できるため、意欲的に働き続けられるでしょう。

8.鳶(とび)職として働く方法

鳶職として働くには、まず建設会社に就職する必要があります。近年の労働市場全体にいえることではありますが、建設業界においても人材不足が顕著であるため、求人は比較的多く見つかるでしょう。

就職後は見習いの立場から現場を経験し、先輩の教えを受けながらスキルアップを目指します。経験がものをいう世界なので、はじめのうちは比較的簡単な仕事しかできず思い悩むこともあるかもしれません。

しかし、先輩の仕事ぶりから学びを得つつ、日々の努力を怠らずに仕事と向き合っていれば、数年後には大きな成長を遂げられるはずです。経験を重ねて会社の中枢を担うようになれれば仕事の領域が広がり、なくてはならない人材となれるでしょう。

鳶職の仕事を探す手段としては、建築・土木に特化した求人サイトで探す、求人紙やハローワークで探すなどの方法があります。求人サイトはどこでも良いわけではなく、求人サイトによって強みが異なりますので、必ず建築・土木に強いサイトを使うようにします。

未経験から鳶職に就職することに不安を感じる場合は、転職サイトの面談を利用して疑問点を解消しておくこともおすすめです。JOBPALでも、新しい仕事をお探しの方に面談を受け付けています。鳶職に興味や関心がある方は、ぜひお気軽にご応募ください。

9.まとめ

鳶職は、昔も今も建設現場になくてはならない重要な役割を担う仕事です。建築物がなくならない限り、鳶職は求められる仕事であり続けるでしょう。ビルや橋梁など、長く残り続ける建造物に携われる、やりがいのある仕事でもあります。

未経験から始められ、努力次第では仕事の幅が広がって給与も増し、独立を目指すこともできます。未経験からでもやりがいをもって働き続けられるでしょう。

JOBPALでは、鳶職をはじめ、建設・建築業界の求人情報を掲載しています。未経験者でも応募できる求人、研修が充実している企業の求人もあるので、ぜひご覧ください。